遺留分とは、一部の相続人に保証された相続での最低限の取り分のことです。

この遺留分を放棄することや、遺留分を放棄させることはできるのでしょうか?

今回は、遺留分の放棄の方法や遺留分放棄の条件などについて、弁護士が詳しく解説します。

目次

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

そもそも遺留分とは

「遺留分の放棄」について解説を始める前に、「そもそも遺留分がなんなのかよくわからない」という方のために、「遺留分」について簡単に解説しておきます。

遺留分とは

被相続人(亡くなった方)は、生前に遺言書を作成しておくことで、自身の財産を誰に遺すかを自由に選択することができます。

しかし、例えば幼い子どもと配偶者がいるにも関わらず、「愛人に全財産を遺贈する」といった内容の遺言書を作られてしまうと、遺された家族が路頭に迷ってしまうかもしれません。

このような事態を避けるために、相続人には、相続することができる最低限度の割合が法律上保障されています。これを「遺留分」といいます。

上記の例ですと、幼い子どもと配偶者には、2人あわせて遺産の「2分の1」が「遺留分」として保障されますので、全遺産を受け継いだ愛人に対して、2人あわせて遺産の2分の1に相当する金額を請求することができるのです。ちなみに、この請求は「遺留分侵害額請求」と呼ばれています。

かなり簡単な解説ではありますが、以上が、遺留分制度の概要です。

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

遺留分があるのは誰か

それでは、この遺留分の権利があるのは誰なのでしょうか?

法律上、遺留分の権利があるのは、「兄弟姉妹以外の相続人」とされています。

つまり、配偶者、子や孫といった直系卑属、両親や祖父母といった直系尊属には遺留分が認められているということです。

遺留分の割合

では、遺留分の割合はどのくらいなのでしょうか?

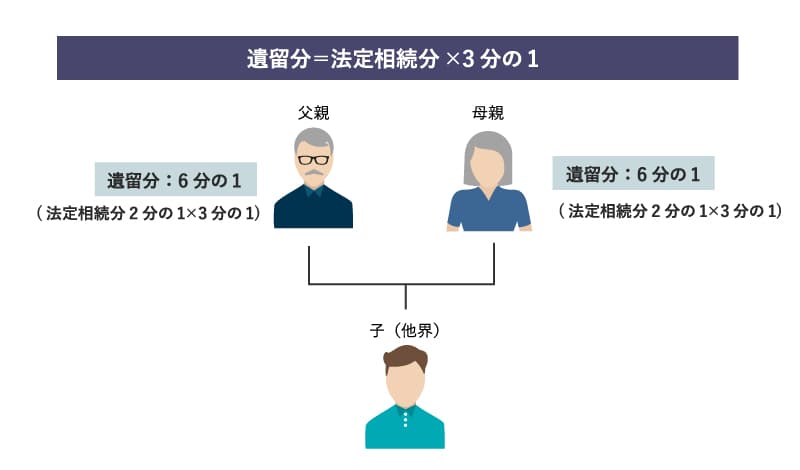

遺留分の割合は、「直系尊属のみが相続人である場合」と「それ以外」で計算方法が異なります。

直系尊属のみが相続人である場合は、それぞれの「法定相続分」に「3分の1」をかけた割合が遺留分となります。

例えば、両親のみが相続人になる場合には、父親と母親の「法定相続分」はそれぞれ2分の1ですので、「遺留分割合」はそれぞれ6分の1となります。

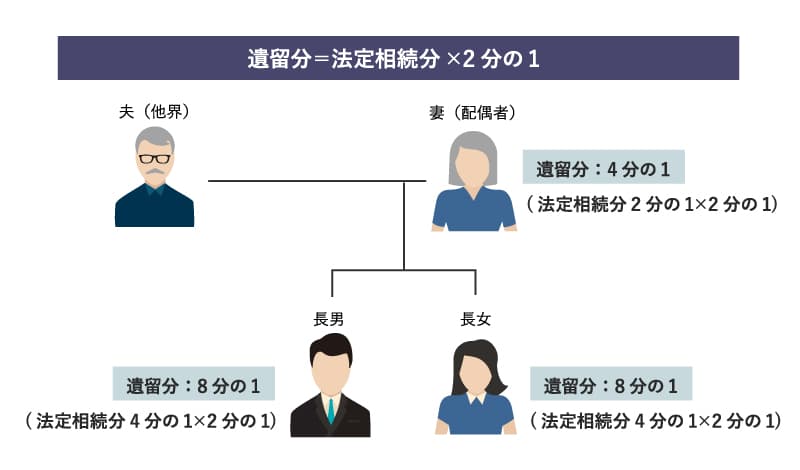

一方で、それ以外のケースでは、それぞれの「法定相続分」に「2分の1」をかけた割合が遺留分となります。

例えば、配偶者と長男と長女の3人が相続人になる場合には、配偶者の「法定相続分」は2分の1、長男と長女はそれぞれ4分の1ですので、「遺留分割合」は配偶者が4分の1、長男と長女はそれぞれ8分の1となります。

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

遺留分放棄とはなにか

遺留分放棄とは、言い換えれば、遺留分侵害額請求をする権利を放棄することです。

つまり、「仮に自分の遺留分を侵害した遺言書があったとしても、遺留分侵害額請求をしません」ということです。

遺留分放棄をする具体的な方法については、後ほど改めて解説します。

相続放棄との違い

遺留分放棄と似た言葉に、「相続放棄」が存在します。

相続放棄とは、相続が起きた後で家庭裁判所に申し立てをすることで、はじめから相続人ではなかったものとされる手続きです。

「遺留分放棄」と「相続放棄」は名称が似ているのみで、その中身は大きく異なります。

そもそも、遺留分を侵害する遺言書や生前贈与が前提として存在しなければ、遺留分放棄は何らの意味も持ちません。

遺留分の放棄は、遺留分を侵害する遺言書や生前贈与と、必ずセットになります。

遺留分放棄とは、あくまでも「遺産の取り戻し権」ともいえる遺留分侵害額請求をする権利を放棄するのみであり、遺留分を放棄しても相続人ではなくなるわけではないためです。

また、遺留分放棄は生前に行うこともできますが、相続放棄ができるのは相続発生後のみであり、生前に行うことはできません。

さらに、相続放棄をすれば被相続人の借金から逃れることができる一方で、遺留分放棄をしたことを理由に被相続人の借金から逃れることはできません。

繰り返しになりますが、遺留分を放棄しても相続人ではなくなるわけではないからです。

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

遺留分放棄をするメリット

遺留分放棄をする場合、「遺留分を放棄する人」「被相続人」「他の相続人」それぞれにとってのメリットは、次のとおりです。

法定相続人が長男と二男の2名であり、二男の遺留分放棄を検討している前提で考えてみましょう。

被相続人(遺産を遺す人)にとってのメリット

被相続人(これから遺産を遺す予定の人)にとってのメリットは、その人(例でいえば、二男)の遺留分を気にすることなく、自由に遺言ができることです。

たとえば、被相続人が会社を経営しておりその会社を長男に承継させたい一方で、被相続人がこの会社の自社株以外の資産をほとんど保有していない場合を想定してください。

この場合、被相続人が自社株を長男に相続させると遺言書を遺したとしても、この遺言書は二男の遺留分を侵害してしまいます。

そのため、相続が起きた後で二男が長男に対して遺留分侵害額請求をすれば、事業承継に支障が出る可能性が高いでしょう。

自社株は、会社の業績や会社が持っている資産などによっては高額な評価が付く可能性があり、これを対象に遺留分侵害額請求をされてしまえば、長男は遺留分の支払いに困窮する可能性が高いためです。

また、自社株は、簡単に売ってお金にできるようなものでもありません。

長男が請求された遺留分相当額を支払えるだけのよほど潤沢な資産を持っていない場合、自社株の一部を二男に渡したり、会社の資産を担保に借金したりせざるを得ない可能性もあるでしょう。

このような際、被相続人の生前に二男に遺留分放棄をしてもらうことができれば、被相続人は遺留分侵害額請求を心配することなく、長男に自社株を相続させる内容の遺言書を作ることが可能となります。

他の相続人にとってのメリット

他の相続人(例でいえば、長男)にとってのメリットは、安心して相続を受けることができることです。

上の例でいえば、二男に遺留分放棄をしてもらうことで、長男は遺留分の支払いを気にすることなく、安心して事業承継の準備に注力することが可能となります。

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

遺留分放棄をする人のとってのメリット

遺留分放棄をする人にとって、遺留分放棄のメリットはほとんどありません。

あえて挙げるとすれば、次の2点がメリットといえるでしょう。

他の相続人との関係性を良好に保つことができる

被相続人や他の相続人が遺留分放棄を求める場合には、上で挙げた例のように何らかの事情がある場合が少なくありません。

申し入れどおりに遺留分を放棄することで、他の相続人との関係性を引き続き良好に保つことが可能となります。

生前の放棄では相当の見返りが受け取れる

被相続人の生前に遺留分放棄をするためには、後ほど解説するように、家庭裁判所に許可を得なければなりません。

この許可の要件の一つに、相当な代償の支払いが存在します。

つまり、「何も見返りはないけど遺留分放棄をします」というだけでは許可が下りない可能性が高く、「これだけの贈与(見返り)を受けたので、遺留分放棄をします」という状態でなければなりません。

そのため、生前に遺留分放棄をする場合には、家庭裁判所が認めるだけの相応の代償が受け取れる可能性が高いでしょう。

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

遺留分放棄をするデメリット・注意点

生前であっても相続発生後であっても、ひとたび遺留分放棄をすると、原則としてその後、遺留分放棄の撤回はできなくなります。

たとえば、遺留分放棄をした後で結婚して子が生まれるなど自分の生活状況が変わってお金が必要になったからといって、「やはり遺留分侵害額請求をします」などということはできません。

また、遺留分放棄をした時点では良好であった他の相続人との関係性が悪化した場合であっても、そのことだけをもって遺留分放棄の撤回をすることは不可能です。

そのため、遺留分放棄をするかどうかは、慎重に検討すべきでしょう。

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

遺留分を放棄するための手続き

遺留分を放棄するための手続きは、被相続人の生前に行うのか、被相続人の死後に行うのかで大きく異なります。

それぞれの手続き方法は次のとおりです。

被相続人が生前の場合

被相続人の生前に遺留分放棄を行う場合には、必ず家庭裁判所の許可を得なければなりません。

単に「遺留分を放棄します」などの念書などを書かせたのみでは、遺留分放棄の効力は生じないことには注意が必要です。

また、家庭裁判所に申し立てをしたからといって、必ずしも遺留分放棄が許可されるわけではなく、原則として次の3つの要件をすべて満たす必要があります。

遺留分放棄は、非常に重大な結果を伴う手続きであるためです。

- 遺留分の放棄が本人の自由意思に基づくものであること

- 遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること

- 遺留分放棄の十分な見返りがあること

遺留分の放棄が本人の自由意思に基づくものであること

遺留分放棄は、遺留分を放棄する人の自由な意思によるものである必要があります。

本人にその気がないにもかかわらず、被相続人などが無理やり遺留分放棄をさせることなどはできません。

万が一にでも本人の意思によらない遺留分放棄が許可されてしまうことのないように、生前の遺留分放棄手続きでは、必ず本人からの聞き取りが行われます。

遺留分放棄に合理的な理由と必要性のあること

生前の遺留分放棄には、合理的な理由が必要となります。

たとえば、上で解説をしたような事業承継の必要性や、遺留分放棄をする子が家を建てる際に資金を拠出したなど、これまで十分な援助を行ってきたことなどです。

単に仲が悪いことや、遺留分放棄をする子が他の子よりも収入が高いことなど、合理的でない理由の場合には許可がされません。

遺留分放棄の十分な見返りがあること

遺留分放棄の許可には、遺留分を放棄する人が十分な見返りを受けていることが必要です。

具体的には、これまですでに十分な資金援助を行ってきたことや、遺留分放棄にあたってまとまった代償金を支払うことなどがこれに該当します。

被相続人が死後の場合

被相続人の死後に遺留分放棄をするためには、特に決まった手続きは必要ありません。

そもそも、遺留分侵害額請求には、相続開始と遺留分侵害をどちらも知ってから1年以内という期間の制限が存在します。

そのため、遺留分侵害額請求をすることなく1年が経過することで、実質的に遺留分を放棄したのと同じ結果となります。

ただし、この期間が経過する前に遺産を多く受け取った他の相続人を安心させるためには、遺留分を請求しない旨の書面を差し入れるとよいでしょう。

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

生前に書いた「遺留分放棄」の念書の効力は?

被相続人の生前に、「遺留分を放棄します」などの念書を書かせるケースが散見されます。

しかし、残念ながらこのような念書に法的な効力はありません。

生前の遺留分放棄は、家庭裁判所の許可という厳格な要件が定められているため、これ以外の方法による遺留分放棄は認められないためです。

生前の遺留分放棄は念書を書かせるのみでは不十分ですので、念書を書かせて安心するのではなく、必ず家庭裁判所での許可を得るようにしましょう。

被相続人の死後に念書を書いた場合

生前に念書を書いた場合とは異なり、被相続人の死後に書いた「遺留分を放棄します」という念書は、法律上有効となります。

上で解説したように、相続開始後の遺留分放棄には特に方式の決まりはないためです。

また、念書の様式に特に決まりもありません。

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

遺留分放棄を撤回したい場合

ひとたび遺留分放棄をしたら、原則として撤回や取り消しをすることはできません。

ただし、遺留分放棄の前提条件がその後大きく変わった場合には、撤回や取り消しが認められる可能性があります。

たとえば、長男が事業を継ぐことを前提に二男が遺留分放棄をしたにもかかわらず、その後の事情の変化により、長男が事業を継がなくなった場合などです。

遺留分の撤回の可否は家庭裁判所によって個別に判断されますので、まずは弁護士へ相談するとよいでしょう。

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

まとめ

遺留分放棄は、本人の意思によってのみ行うことが可能です。

被相続人などが無理やり遺留分の放棄をさせることはできませんので、誤解のないように注意しましょう。

しかし、生前贈与などと引き換えに遺留分放棄をするよう交渉することは可能です。

お困りの際には、弁護士へ相談されることをおすすめします。

Authense法律事務所には、遺留分や相続トラブルに詳しい弁護士が多数在籍しており、日々問題の解決にあたっています。

遺留分放棄についてお困りの際には、ぜひ相続問題解決の経験豊富なAuthense法律事務所までご相談ください。

Authense法律事務所が選ばれる理由

Authense法律事務所には、遺産相続について豊富な経験と実績を有する弁護士が数多く在籍しております。

これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。

また、遺言書作成をはじめとする生前対策についても、ご自身の財産を遺すうえでどのような点に注意すればよいのか、様々な視点から検討したうえでアドバイスさせていただきます。

遺産に関する問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。

相続に関する知識がないまま遺産分割の話し合いに臨むと、納得のできない結果を招いてしまう可能性がありますが、弁護士に依頼することで自身の権利を正当に主張できれば、公平な遺産分割に繋がります。

亡くなった被相続人の財産を調査したり、戸籍をたどって全ての相続人を調査するには大変な手間がかかりますが、煩雑な手続きを弁護士に任せることで、負担を大きく軽減できます。

また、自身の財産を誰にどのように遺したいかが決まっているのであれば、適切な内容の遺言書を作成しておくなどにより、将来の相続トラブルを予防できる可能性が高まります。

私たちは、複雑な遺産相続の問題をご相談者様にわかりやすくご説明し、ベストな解決を目指すパートナーとして供に歩んでまいります。

どうぞお気軽にご相談ください。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問合せはこちら

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力