寄与分の概要や遺言書との関係性などについてわかりやすく解説します。

寄与分とは、被相続人の財産の増加や維持に寄与した人に認められる、本来の相続分に上乗せされた取り分です。

寄与分は遺言書があっても主張することはできるのでしょうか?

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の財産を維持又は増加させたことに貢献した相続人に対し、通常期待される程度を超える貢献が認められた場合に、相続財産のうちから相当額の財産を取得させ、相続人間の公平を図ろうという制度です。

まずは、寄与分の基本を確認しておきましょう。

遺言書がない場合の寄与分と相続分の計算

遺言書がない場合の寄与分について、例を挙げてみていきましょう。

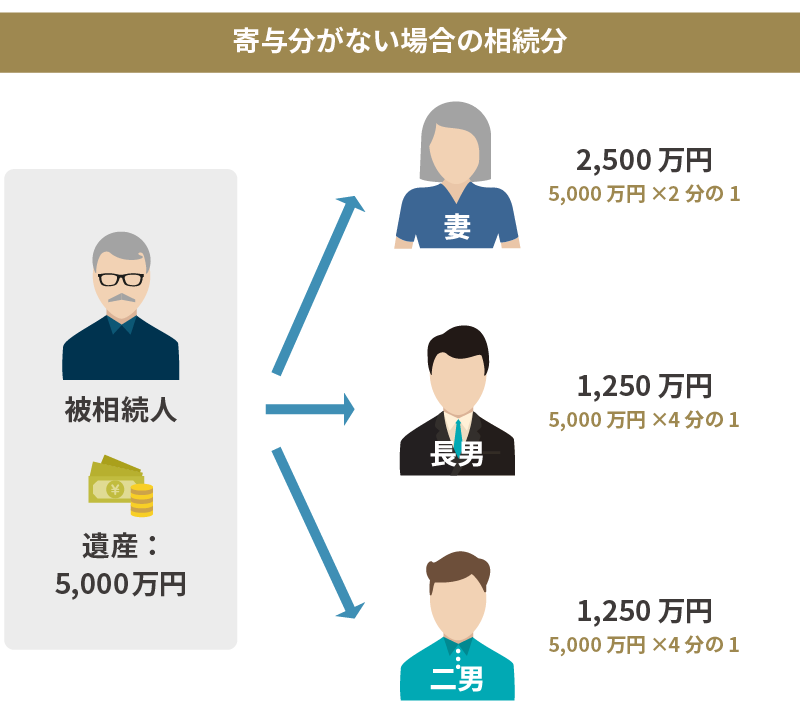

まず、特に寄与分がない場合の相続分についてです。

遺産総額が5,000万円で相続人が妻と長男、次男である場合、それぞれの法定相続分は次のようになります。

- 妻:5,000万円×2分の1=2,500万円

- 長男:5,000万円×4分の1=1,250万円

- 二男:5,000万円×4分の1=1,250万円

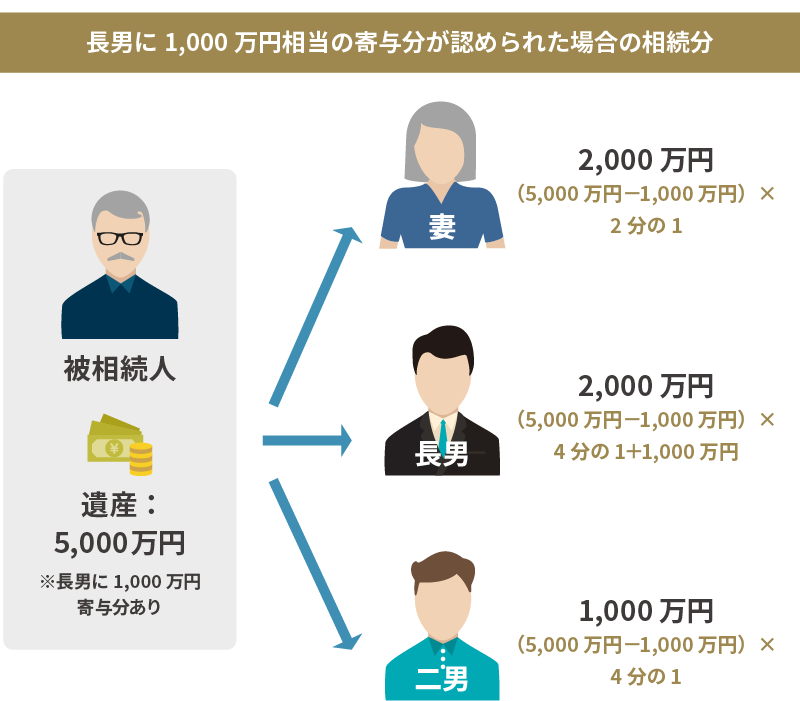

この例で、長男に1,000万円相当の寄与分が認められた場合の相続分は、それぞれ次のようになります。

- 妻:(5,000万円-1,000万円)×2分の1=2,000万円

- 長男:(5,000万円-1,000万円)×4分の1+1,000万円=2,000万円

- 二男:(5,000万円-1,000万円)×4分の1=1,000万円

このように、寄与分が認められると、その寄与分相当額が先に遺産総額から除外されます。その残りの遺産を、各法定相続人が法定相続分で分けます。

そのうえで、寄与分のある相続人に対し、寄与分相当額が加算されます。

寄与分の決め方

寄与分は、相続人全員が、基本的には、遺産分割協議の中で話し合いをして決定するのが原則です。

もし相続人間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所における調停によって解決します。

それでもまとまらない場合には、最終的には家庭裁判所の審判という手続きを用いて、裁判所に定めてもらうこととなります。

寄与分の額は誰が決めるのか

寄与分の金額についても、原則として当事者間の話し合いで決めることになります。

寄与分があること自体に争いはなかったとしても、その金額について主張が食い違う場合もあるでしょう。

食い違いが当事者間の話し合いで解決できない場合には、調停や審判の中で、寄与の時期、方法、程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して裁判所が決めることになります。

寄与分の具体的な金額は過去の判例を参考にすることになります。

わかりやすい計算方法や明確な基準などがあるわけではありません。

寄与分の類型によっては過去の判例情報などから参考値のアドバイスが可能な場合もあります。お悩みの際にはまず弁護士へ相談することをおすすめします。

寄与分が認められる要件

寄与分についてのルールは、民法904条の2に定められています。

これによれば、寄与分が認められる条件は次のとおりです。

共同相続人であること

民法904条の2に規定の寄与分の適用を受けるためには、特別の寄与をした人が、その相続での相続人であることが必要です。

なお、相続人ではない人が特別の寄与をした場合には、後ほど解説する別の規定の適用を検討します。

特別の寄与であること

寄与分が認められるためには、「特別の」寄与をしたことが必要です。

たとえば、同居している子が日常的に老親の身の回りのことを行ったり、体調がすぐれない際に病院へ連れて行ったりすることは、「特別」なこととまではいえないため、寄与分が認められない可能性があります。

改正で新設された特別の寄与と従来の寄与分との違いとは

従来、寄与分は民法904条の2の規定のみが存在していました。

この規定は相続人のみが対象で、相続人以外の者の貢献があった場合、その人に寄与分が認められることはありませんでした。

そこで、2018年に成立した改正民法で、新たに1050条の特別の寄与の規定が創設されました。

この規定では、無償で被相続人の療養看護などをして被相続人の財産の維持又は増加に寄与した相続人以外の親族が、相続人に対して「特別寄与料」の請求することができるとされています。

1050条の対象は「被相続人の親族」に限定されています。

たとえば、内縁の妻は親族には該当しないため、いくら特別の寄与をしたとしても特別寄与料の請求は認められない点に注意しましょう。

寄与分の類型

特別の寄与には、次の類型があります。

それぞれ、どのようなものが該当しうるか見ていきましょう。

被相続人の事業に関する労務の提供

被相続人の事業を無償で手伝った場合が、これに該当します。

たとえば、被相続人の営む事業の営業活動を積極的に行い、その事業が成長した場合などです。

一方で、被相続人の事業に従事したとしても、通常どおり給料を受け取っていた場合には特別の寄与には該当しません。

寄与をした分は、すでに給与の支払いで精算されていると考えられるためです。

財産上の給付

被相続人の営む事業に資金を提供した場合や、借金を肩代わりした場合などがこれに該当します。

また、被相続人名義の家の修理費用を負担した場合や、被相続人が施設に入所する費用を代わりに捻出した場合にも、特別の寄与に該当する可能性があります。

この場合は、寄与分以前に、被相続人に対して資金を提供したのか、それとも資金を貸し付けたのかによって取り扱いが大きく異なりますので、まずはこの点を明確に整理する必要があるでしょう。

被相続人の療養看護

被相続人の療養看護をした場合にも、特別の寄与と認められる可能性があります。

しかし、これが認められるのはそれほど容易ではありません。

特別の寄与というためには無報酬であることは大前提であり、そのうえで長期間、家族が通常行う程度を超えて看護や介護をしていることまで求められることが一般的です。

そもそも家族である以上は相互に扶養する義務があり、通常の介護や看護では「特別の寄与」とまではいえないと考えられるためです。

たとえば、要介護認定を受けた親の介護を四六時中無償で行い、そのためヘルパーの依頼などでかかるはずであった費用がかからずに済んだような場合に、寄与分が認められる可能性があります。

その他

他にも、被相続人の財産管理をしたことで被相続人の財産の増加や維持に貢献をした場合にも、寄与分が認められる可能性があります。

また、扶養義務者が複数いるにもかかわらず、一部の扶養義務者のみが長期にわたって扶養をしてきた場合にも、寄与分の対象となる場合があります。

特別の寄与に該当するかどうか迷った場合には、諦める前に一度弁護士へ相談されると良いでしょう。

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

遺言書と寄与分はどちらが優先する?

遺言書と寄与分とでは、原則として遺言書が優先します。

遺言書ですべての財産について相続させる人や遺贈を受ける人が決まっているのであれば、もはや寄与分を請求する余地はありません。

たとえば、長男が特別の寄与をしたにもかかわらず、遺言書で相続させるとされた財産が長男と二男とで同程度であったとします。

このように遺言書ですべての財産について相続させる人が定められている場合、長男はそれ以上の額を寄与分として請求することはできないということです。

遺留分を請求できる場合はある

寄与分の請求が難しくても、遺留分の請求ができる場合はあります。

やや極端な例ではありますが、長男が特別の寄与をしたにもかかわらず、二男に全財産を相続させる内容の遺言書があったと仮定しましょう。

この場合、遺言書で指定のない財産がない以上、長男は寄与分を請求することはできません。

先ほど解説したとおり、遺言書は寄与分に優先するためです。

しかし、この場合、長男は二男に対して遺留分を請求することができます。

遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人の保証された、相続での最低限の取り分のことです。

なお、兄弟姉妹や甥姪には遺留分はありません。

遺留分を侵害した内容の遺言書も有効ではあるものの、遺留分を侵害された人は遺言などで多く財産をもらった人に対して、侵害された遺留分相当の金銭を支払うように請求することができます。

この請求を「遺留分侵害額請求」といいます。

遺留分の割合は、全財産の2分の1(両親など第二順位の相続人の身が相続人となるケースのみは3分の1)です。

個々の相続人が請求できる遺留分は、この2分の1に、それぞれの相続人の法定相続分を乗じて算出します。

たとえば、法定相続人が長男と二男の2名だけである場合の遺留分は、それぞれ次のとおりです。

- 長男:2分の1(全体の遺留分)×2分の1(法定相続分)=4分の1

- 二男:2分の1(全体の遺留分)×2分の1(法定相続分)=4分の1

上の例では、長男は全財産の4分の1を遺留分として二男へ請求することが可能です。

ただし、遺留分の計算をする際には、寄与分を考慮することはできません。

長男に特別の寄与が認められる場合であっても、遺留分は原則どおりの4分の1であり、特別の寄与があったからといって遺留分が増額されるわけではないのです。

遺言書で寄与分を定めることはできる?

遺言書で、寄与分を定めることはできません。

寄与分の定め方として、遺言は指定されていないためです。

しかし、他の方法で実現することは可能です。

たとえば、遺言者である父は、長男が自分の療養看護につとめてくれたことに感謝しており、長男に寄与分を渡したいと考えているとします。

そもそも遺言書で誰にいくらの財産を渡すのかは、遺言者の自由です。

そのため、あえて「寄与分」との表現を持ち出さずとも、単に長男に多くの財産を割り当てる内容で遺言書を作成すれば良いのです。

これにより、長男の貢献に報いたいとの思いを実現することが可能になります。

また、長男への感謝の意を示すために、あえて「寄与分」ということばを使いたいと考えるのであれば、それは本文ではなく「付言事項」という形で記載しておくと良いでしょう。

付言とは、遺言書の中で、お手紙を書くようなイメージです。

付言には法的な拘束力はありませんが、自由に記載することができます。

たとえば、次のような内容を記載をすることが考えられます。

「長男はこれまで私と同居し、多大な世話をかけてきました。そのため、長男に多くの財産を遺すことにより、感謝の意を示します。」

これにより、寄与分的な意味合いとして、長男に対し財産を多く遺すのだという「想い」を伝えることが可能です。

お世話になった人に報いたいなら遺言書を遺しておこう

寄与分を取得することは、決して容易ではありません。

寄与分を手にするためには、次のようなハードルが存在するためです。

- 自分から請求しなければいけない心理的ハードル

- 他の相続人と寄与分の有無や金額の折り合いをつけるハードル

- 裁判所に「特別の寄与」と認めてもらうハードル

これらを乗り越えて、はじめて寄与分を手にすることができるのです。

場合によっては、他の相続人との今後の関係性を考慮して、寄与分を請求しないとの判断をする場合もあるでしょう。

そのため、お世話になった人にしっかりと財産を渡すためには、財産を遺す側が、生前に遺言書を作成しておく必要性が高いです。

まとめ

寄与分が認められるためのハードルは、決して低いものではありません。

中でも療養看護などは認められるための判断基準も厳しいものです。

仮に認められたとしても、望んだほどの金額は認められない可能性もあり、悔しい思いをしてしまうこともあるでしょう。

寄与分の請求で困ったら、まずは弁護士へ相談してください。

また、「自分のお世話をしてくれた方に、きちんと財産を多く残したい」とお考えになっている方は、遺言書の作成を一度ご検討ください。

弁護士が、あなたにとって一番良い遺言書作成のアドバイスをさせていただきます。

Authense法律事務所が選ばれる理由

Authense法律事務所には、遺産相続について豊富な経験と実績を有する弁護士が数多く在籍しております。

これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。

また、遺言書作成をはじめとする生前対策についても、ご自身の財産を遺すうえでどのような点に注意すればよいのか、様々な視点から検討したうえでアドバイスさせていただきます。

遺産に関する問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。

相続に関する知識がないまま遺産分割の話し合いに臨むと、納得のできない結果を招いてしまう可能性がありますが、弁護士に依頼することで自身の権利を正当に主張できれば、公平な遺産分割に繋がります。

亡くなった被相続人の財産を調査したり、戸籍をたどって全ての相続人を調査するには大変な手間がかかりますが、煩雑な手続きを弁護士に任せることで、負担を大きく軽減できます。

また、自身の財産を誰にどのように遺したいかが決まっているのであれば、適切な内容の遺言書を作成しておくなどにより、将来の相続トラブルを予防できる可能性が高まります。

私たちは、複雑な遺産相続の問題をご相談者様にわかりやすくご説明し、ベストな解決を目指すパートナーとして供に歩んでまいります。

どうぞお気軽にご相談ください。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問合せはこちら

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力