なぜなら、適切な遺言書があれば、相続発生後に遺産を分けるにあたって相続人間で協議をする必要がなくなるためです。

では、遺言書を作成するにはどうすればよいのでしょうか?

ここでは、遺言書を作成する方法や流れ、遺言書作成時の注意点などについて弁護士がくわしく解説します。

遺言書とは

遺言書とは、自身の亡き後に、自分の財産を誰にどのように配分するかなどをあらかじめ決めておく文書です。

遺言書は、作成の方法などが法律で厳格に定められています。

遺言書を作成する方法は主に次の3つです。

なお、このうち主に利用されているのは「自筆証書遺言」または「公正証書遺言」で、「秘密証書遺言」ほとんど利用されていません。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文を遺言者本人が手書きで作成する遺言書です。

全文、日付と氏名を自書し、捺印をして作成します。

自筆証書遺言は、最も手軽な方法である一方で、要件を満たさず無効になったり、偽造や隠匿をされてしまったりするリスクがあります。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場において、公証人の関与のもとで作成する遺言書です。

遺言者が希望する内容に応じて公証人が文案を作成するため、自分で文章を作成したり自書したりする必要がありません。

作成の際には公証人のほか、2名以上の証人の立ち会いが必要です。

公正証書の作成には、公証人に支払う手数料がかかるものの、無効になるリスクが最も低い確実な遺言方法であるといえます。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、あらかじめ自分で作成した遺言書を、封をした状態で公証役場に提出して、自己の遺言書の存在を証明してもらう形の遺言書です。

公証人や証人にも遺言の内容を知られない点がメリットである一方で、文面には公証人が関与しないため、無効となるリスクなどがあります。

遺言書で指定できること

遺言書に書いたからといって、どのようなことでも実現できるわけではありません。

たとえば、遺言書に「私の死後、妻は再婚しないこと」などと書いたところで、これに法的な効力はありません。

では、遺言書ではどのような事項が指定できるのでしょうか?

遺言書で指定できる主な事項は次のとおりです。

相続に関する事項

遺言書では、相続に関する次のことが指定できます。

- 共同相続人の相続分の指定、または第三者への指定の委託(民法902条)

- 遺産分割方法の指定、または第三者への指定の委託、および5年を超えない期間の遺産分割の禁止(同法908条)

- 推定相続人の廃除、または廃除の取り消し(同法893条、894条2項)

その他財産の処分に関する事項

上で挙げたもののほか、財産の処分に関する次の事項が指定できます。

- 遺贈(同法964条)

- 生命保険の保険金受取人の変更(保険法44条1項)

- 一般財団法人を設立する意思の表示(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条2項)

- 信託の設定(信託法3条2項)

身分上の事項

遺言書では、身分に関する次の事項が指定できます。

- 認知(民法781条2項)

- 未成年後見人、未成年後見監督人の指定(同法839条1項、848条)

遺言の執行に関する事項

遺言の執行とは、遺言者の死後にその遺言書の内容を実現する行為です。

遺言書では、遺言執行に関する次の事項が指定できます。

- 遺言執行者の指定、または第三者への指定の委託(同法1006条1項)

その他の事項

次の事項については、遺言書で指定ができると法令で明記されているわけではないものの、指定が可能であると解されています。

- 特別受益の持ち戻しの免除(同法903条3項)

- 祭祀を主宰すべき者の指定(同法897条1項)

遺言書を作成する主なメリット

遺言書を作成することには、どのようなメリットがあるのでしょうか?

主なメリットは次のとおりです。

相続争いを予防できる

遺言書がない場合において亡くなった人の遺産を分けるためには、相続人全員による話し合い(「遺産分割協議」といいます)を行わなければなりません。

遺産分割協議を成立させるには、相続人全員による合意が必要です。

この話し合いがこじれることを、一般的に「相続争い」といいます。

一方で、すべての遺産について承継先が指定された遺言書があれば、そもそも遺産分割協議をする必要はありません。

そのため、遺言書を作成しておくことで相続争いを防ぐことが可能となります。

相続人以外の者に遺産を渡すことができる

内縁の配偶者や、子や親がいる場合における兄弟姉妹などは、原則として相続人ではありません。

しかし、これらの者に遺産を遺したい場合もあるでしょう。

遺言書がなければ、自身の死後に、相続人でない者に遺産を遺すことはできません。

一方、遺言書があれば、相続人ではない者に遺産を遺すことが可能となります。

また、遺言書で遺産を渡す相手は自然人に限られず、会社などの法人や団体に対して遺産を渡すことも可能です。

遺言書を作成する要件:自筆証書遺言の場合

遺言書を作成する際には、法律で定められた要件を満たさなければなりません。

一つでも要件を満たさない場合には、無効となる可能性があります。

遺言書を自筆証書遺言で作成する場合、その要件は次のとおりです(同法968条)。

遺言者が全文、日付、氏名を自書する

1つ目は、遺言者が遺言の全文、日付と氏名をすべて自書することです。

自筆証書遺言において、ワープロ打ちや代筆などは一切認められません。

また、日付は具体的な年月日が特定できなければならず、「吉日」などの表記は無効です。

なお、遺言書の本文とは別に財産目録を添付する場合、この財産目録に限っては自書しなくても構いません。

ただし、この場合には財産目録のすべてのページ(用紙の両面に記載した場合には、両面とも)に遺言者が署名と押印をする必要があります。

遺言者が押印をする

遺言書には、遺言者が押印をしなければなりません。

印の種類までの指定はされていないものの、非常に重要な文書であることを考えれば、実印での押印が望ましいでしょう。

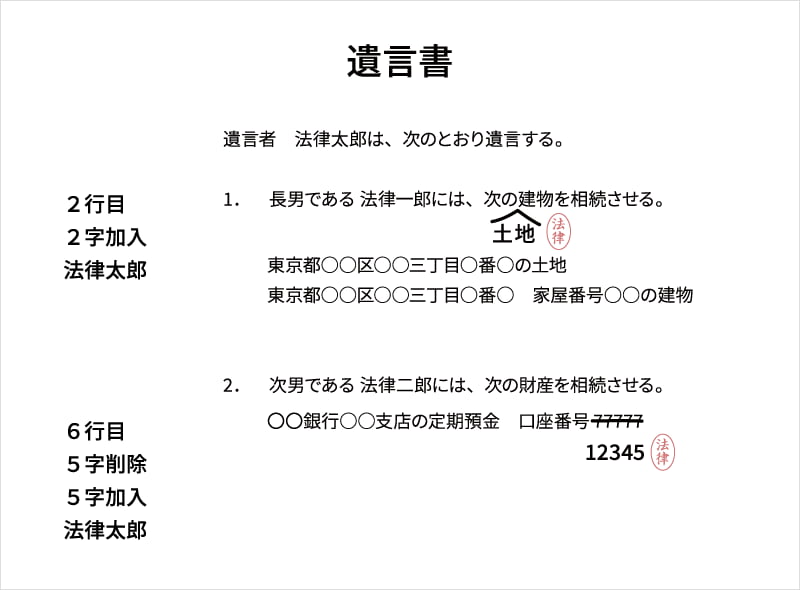

加除訂正は厳格に行う

自筆証書遺言は加除訂正の方法が民法で指定されており、これに従って厳格に行わなければなりません。

自筆証書遺言の加除訂正をするには、「遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押」さなければなりません(同法968条3項)。

具体的には、次の図を参照してください。

自筆証書遺言の加除訂正はこのように厳格に行う必要があり、訂正方法を誤ると意図とは異なる内容で遺言が執行されてしまったり、遺言書が無効となってしまったりするおそれがあります。

そのため、加除訂正はなるべく行わず、可能な限り新たな用紙に書き直した方が安全でしょう。

遺言書を作成する要件:公正証書遺言

公正証書遺言の作成要件は次のとおりです。

基本的には公証人が要件を満たすように作成してくれますが、要件は自身でもひととおり知っておくとよいでしょう。

なお、口が利けない場合や耳が聞こえない場合には特例があり、これらの者であっても公正証書遺言の活用が可能です。

公証人のほか、証人2名以上が立ち会う

公正証書遺言を作成するには、公証人のほか、2名以上の証人の立ち会いが必要です。

証人には特別な資格は必要ありませんが、次の者は証人となることができません(同法974条)。

- 未成年者

- 推定相続人(遺言者が亡くなった際に相続人となる予定の人)と受遺者(遺言書で遺産を渡す相手)。これらの配偶者・直系血族

- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人

証人の適任者を用意することができない場合には、公証役場へ相談することで、有料にはなりますが、手配してもらうことが可能です。

遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授する

公正証書遺言の作成時は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に、口頭で説明(口授)しなければなりません。

公証人から聞かれた内容に頷くのみではこの要件を満たせない可能性があることには注意が必要です。

公証人が口授を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させる

次に、公証人が遺言者の口授を筆記します。

そのうえで、これを遺言者と証人に読み聞かせるか閲覧させます。

遺言者、証人、公証人が署名押印する

最後に、遺言者、証人と公証人が遺言書の原本にそれぞれ署名押印を行います。

ただし、遺言者が署名することができない場合には、公証人がその事由を付記することで署名に代えることが可能です。

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

遺言書を作成する全体の流れ

遺言書を作成する際の全体の流れは次のとおりです。

作成する遺言書の種類を検討する

はじめに、作成する遺言書の種類を検討しましょう。

公正証書遺言にするか、自筆証書遺言にするかなどです。

遺言書作成の資料を準備する

次に、遺言書を正確に作成するための資料を準備します。

具体的な必要書類は、費用の欄で後ほど紹介します。

作成する遺言書の内容を検討する

資料の収集と並行して、作成する遺言書の内容を検討します。

遺言書の作成において、ここがもっとも重要なステップです。

原則として公証人は遺言内容の相談にのることまではしてくれず、内容は自分で検討しなければなりません。

たとえば、後ほど解説する遺留分への配慮不足など、遺言書の内容に問題があれば、相続が起きた後でトラブルとなる可能性があります。

そのため、遺言内容の検討は一人で行うのではなく、弁護士へ相談のうえ検討することをおすすめします。

遺言書を作成する

遺言内容が固まったら、遺言書を作成します。

それぞれ、作成する遺言方式の要件に従って作成しましょう。

遺言書を作成するポイント

せっかく遺言書を作成しても、その遺言書に問題があれば相続トラブルの原因となりかねません。

そのような事態を避けるため、遺言書を作成する際には次のポイントを踏まえて作成しましょう。

遺留分に配慮する

1つ目のポイントは、遺留分について理解し、遺留分に配慮した遺言書を作成することです。

遺留分とは、子や配偶者など一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。

遺留分を侵害する内容の遺言書を作成することは可能であり、遺留分を侵害したからといって遺言書が無効になるわけではありません。

しかし、遺留分を侵害された相続人は、自分の遺留分を侵害している遺産の受取人に対して「遺留分侵害額請求」をすることができます。

遺留分侵害額請求とは、自分が侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう請求することです。

この請求をされると、請求者(「遺留分権利者」といいます。)の遺留分を侵害している遺産の受取人は、遺留分権利者に対して実際に侵害額相当分の金銭を支払わなければなりません。

遺留分を考慮することなく遺言書を作成してしまうと、将来的に、遺留分侵害額請求が発生し、トラブルに発展する可能性があります。

弁護士などの専門家へ相談する

無用なトラブルを避けるため、遺言書の作成は弁護士などの専門家のサポートを受けて行うことをおすすめします。

次世代に問題を遺さない遺言書を作成するためには、多方面から遺言内容を検討しなければならず、これを自分で行うことは容易ではありません。

遺言書の作成にかかる費用:自筆証書遺言の場合

作成する遺言書が自筆証書遺言の場合、遺言書作成にかかる主な費用は、次のとおりです。

必要書類の取得費用

自筆証書遺言を作成する際には、資料がなくても作成自体は可能です。

しかし、遺言書を正確に作成するためには、次のような資料を取得し、参照しながら作成することが望ましいでしょう。

また、弁護士などの専門家がサポートをしたうえで作成する場合には、万に一つでも誤りがあってはならないため、これらの資料を取り寄せたうえで作成することが一般的です。

- 遺言者の情報がわかる書類:戸籍謄本、住民票

- 遺産を渡す相手の情報がわかる書類;住民票、(相手が親族の場合)戸籍謄本

- 遺産の情報がわかる書類:不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)、預貯金通帳、証券口座の取引履歴報告書、車検証など

これらのうち、預貯金通帳など、通常手元にあるものについては、取り寄せる必要は生じません。

一方、戸籍謄本や全部事項証明書は取り寄せる必要があり、費用がかかります。

かかる費用は所有している不動産の数や遺産を渡す相手の人数などによって異なりますが、通常はおおむね数千円程度で収まることが多いでしょう。

用紙代

自筆証書遺言を作成するには、記載する用紙が必要です。

用紙に特に制限はありませんので、文房具店などで売っている通常の便箋で構いません。

法務局での保管申請費用

令和2年(2020年)7月10日より、法務局での自筆証書遺言保管制度が始まっています。

これは、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度です。

自筆証書遺言であるからといって、必ずしも法務局での保管制度を利用しなければならないわけではありません。

ただし、法務局での保管制度には次のメリットなどがありますので、制度の利用を検討するとよいでしょう。

- 法務局で形式的な要件を確認してもらえる

- 遺言書を紛失する心配がなくなる

- 遺言書が偽造されたり隠匿されたりするリスクを避けられる

- 相続が起きた後、家庭裁判所での検認手続きが不要となる

法務局による自筆証書遺言の保管制度を利用する場合には、保管時に遺言書1通あたり3,900円の手数料がかかります。※1

費用がかかるのは預託時のみであり、たとえば毎年の保管料や更新料のようなものはかかりません。

なお、保管後の閲覧や証明書の交付などには、次の費用が必要です。

- 遺言書の閲覧の請求(モニターによる):1回1,400円

- 遺言書の閲覧の請求(原本):1回1,700円

- 遺言書情報証明書の交付請求:1通1,400円

- 遺言書保管事実証明書の交付請求:1通800円

サポートを依頼した場合の弁護士報酬

遺言書の作成は自分一人で行うことができる一方で、弁護士へ作成サポートを依頼することも可能です。

弁護士に自筆証書遺言の作成サポートを依頼した場合にかかる費用は、事務所によって異なります。

一般的には、20万円から50万円程度であることが多いでしょう。

ただし、遺言書の内容などによって異なる場合がありますので、依頼を検討している先の事務所へあらかじめご確認いただくことをおすすめします。

遺言書の作成にかかる費用:公正証書遺言の場合

作成する遺言書が公正証書である場合、かかる費用は主に次のとおりです。

必要書類の取得費用

公正証書遺言は公証人が文案を作成しますので、次のような資料が必須となります。

- 遺言者の情報がわかる書類:戸籍謄本、住民票

- 遺産を渡す相手の情報がわかる書類:住民票、(相手が親族の場合)戸籍謄本

- 遺産の情報がわかる書類:不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)と固定資産税課税明細書(または固定資産税評価証明書など)、預貯金通帳、証券口座の取引履歴報告書、車検証など

他に、作成当日には、原則として印鑑証明書と実印の持参が求められます。

必要となる書類は希望する遺言の内容や財産状況などによって異なりますので、作成予定先の公証役場であらかじめ確認をするとよいでしょう。

取得に要する費用は自筆証書遺言の場合と大きく変わらず、おおむね数千円程度で収まることが一般的です。

公証役場の手数料

公正証書遺言を作成する際には、公証役場に対して支払う手数料が発生します。

公証役場の手数料は、原則として次の費用の合計額です。

- 基本手数料:後ほど解説します

- 遺言加算:1万1,000円。遺言対象とする財産総額が1億円以下のときのみ加算されます

- 正本と謄本の用紙代:遺言書の枚数によって異なるものの、数千円程度です

このうち基本手数料は、遺言書で遺産を渡す相手ごとに、次の表に当てはめて計算します。※2

| 目的の価額 | 手数料 |

| 100万円以下 | 5,000円 |

| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |

| 200万円を超え500万円以下 | 11.000円 |

| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |

| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |

| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |

| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |

| 1億円を超え3億円以下 | 4万3,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |

| 3億円を超え10億円以下 | 9万5,000円に超過額5,000万円までごとに1万1,000円を加算した額 |

| 10億円を超える場合 | 24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額 |

たとえば、その遺言書が、長男に8,000万円程度の財産を相続させ、長女に4,000万円程度の財産を相続させるとの内容である場合、基本手数料は次のとおりです。

- 基本手数料=43,000円(長男分)+29,000円(長女分)=72,000円

また、5人の子にそれぞれ300万円程度の財産を相続させる場合の基本手数料は、次のようになります。

- 基本手数料=11,000円+11,000円+11,000円+11,000円+11,000円=55,000円

この表には、遺産総額を当てはめるのではなく、遺産を渡す相手ごとに、渡す遺産の金額を当てはめて計算することがポイントです。

サポートを依頼した場合の弁護士報酬

公正証書遺言の作成サポートを弁護士に依頼した場合の報酬は、自筆証書遺言の場合と同じく、おおむね20万円から50万円程度であることが多いでしょう。

こちらも、遺言書の内容によって報酬額が異なる場合がありますので、あらかじめ確認しておくことをおすすめします。

作成のほか発生する遺言書にまつわる弁護士費用

遺言書の作成サポートの他、遺言書にまつわる弁護士費用にはどのようなものがあるのでしょうか?

作成以外にかかる主な弁護士報酬は、次のとおりです。

相談費用

遺言書の作成支援を受けるには、専門家との相性も重要となります。

そのため、いきなり依頼をするのではなく、まずは相談をしたうえで依頼をするかどうかを検討してみるのもよいでしょう。

弁護士への相談報酬は事務所によって異なるものの、おおむね1時間1万円程度です。

なお、Authense法律事務所では、遺言書に関する初回相談は無料としておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

遺言執行費用

遺言書の執行とは、遺言者が亡くなった後で、遺言書の内容を実現することです。

遺言書を執行する人を「遺言執行者」といい、遺言執行者は遺言書の中であらかじめ指定しておくことができます。

遺言執行者には、相続人や、遺言書で財産を渡す親族などを指定することもできますが、弁護士へ依頼することでより確実な執行が見込めるうえ、トラブル発生時の対応もスムーズとなるでしょう。

遺言執行を弁護士へ依頼する場合の報酬は、弁護士によってさまざまです。

また、遺産総額や執行の内容によっても異なります。

一般的には、最低報酬を30万円から100万円程度としたうえで、執行対象の遺産総額の0.5%から2%程度の報酬とされることが多いでしょう。

遺言書作成を弁護士に依頼するメリット

遺言書の作成は、自分で行うことも可能です。

では、遺言書の作成を弁護士に依頼した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか?

主なメリットは、次のとおりです。

無効になるリスクを大きく下げられる

1つ目にして最大のメリットは、遺言書が無効になるリスクを大きく引き下げられる点です。

遺言書を自分で作成した場合、特に自筆証書遺言では、無効になってしまうリスクが小さくありません。

たとえば、次のような自筆証書遺言は無効です。

- 押印をしていない

- 日付が「令和4年11月吉日」などの表記である

- 夫婦連名で1枚の用紙で作成した

- 本文をワープロ打ちで作成して署名だけ手書きをした

- 長文を自分で書くことが難しいので子どもに代筆してもらった

また、たとえ文面には問題がなかったとしても、作成時点で重い認知症を発症しており遺言書を作成する能力がなかったなどとして、無効となるおそれもあります。

他にも、たとえば遺産を渡そうとした相手についての記載があいまいで、遺言を用いて遺産の解約などの手続きができないリスクや、不動産などの表記が誤っており名義変更の手続きできない可能性など、リスクは少なくありません。

弁護士へ遺言書の作成支援を依頼することで、無効になるリスクを大きく下げることが可能となります。

相続トラブル予防のアドバイスが受けられる

遺言書の作成を弁護士へ依頼することで、相続トラブルを予防するためのアドバイスを受けることが可能となります。

たとえば、相続人が長男と二男の2名である場合において、「長男に全財産を相続させる」とする遺言書を作成すること自体は可能です。

しかし、この遺言書は二男の遺留分を侵害しており、相続が起きた後でトラブルとなる可能性があります。

遺留分とは、配偶者や子どもなど一定の相続人に保証された、相続での最低限の取り分です。

そのため、「長男に全財産を相続させる」という内容の遺言書を遺した場合には、相続が起きた後で、二男から長男に対して遺留分侵害額請求がなされる可能性があります。

遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分相当額を金銭で支払うよう請求することです。

この請求をされた場合には、実際に長男は二男に対して遺留分相当の金銭を支払わなければなりません。

このように、遺留分を侵害した遺言書は、後のトラブルの原因となります。

もちろん、遺留分を理解しつつ、あえて長男に全財産を相続させるとの遺言書を遺すことも選択肢の一つです。

しかし、その場合には、仮に二男から遺留分侵害額請求がされた場合に長男が金銭を支払うことができるよう、支払い原資を検討しておく必要があるでしょう。

長男が相続する遺産の大半が自宅不動産や自社株など、簡単に換価できないものであれば、支払い原資の確保に苦労させてしまう可能性があります。

弁護士へ遺言書の作成支援をご依頼いただくことで相続トラブルのリスクを把握することができ、あらかじめ対策を講じることが可能となります。

遺言執行まで一貫して依頼できる

遺言書は作成時点がゴールではなく、相続が起きてから無事に遺言書が実現されて、はじめてその意味を成す書類です。

そのため、遺言書を作成する際には、その遺言書を誰がどのようにして実現するのかということまで検討しておくべきといえます。

弁護士へ遺言書の作成支援を依頼することで、遺言執行まで一貫して依頼することもできるため、安心です。

なお、遺言執行者は必ずしも弁護士へ依頼しなければならないわけではなく、相続人や、遺言書で財産を渡す親族などを指定することもできます。

ただし、遺言執行に慣れていない人が執行をすることで手続きに不備が生じる可能性があるほか、遺産をもらう人が遺言執行者である場合には、その人にとって自分に不都合な内容の執行が放置されてしまうなど、トラブルとなるリスクもあるでしょう。

トラブルとなった際の対応がスムーズ

遺言書の執行に関して、トラブルとなるケースも存在します。

たとえば、一部の相続人が遺言書の無効を主張して、調停や訴訟を提起する場合などです。

弁護士が遺言執行者であれば、このような際に相談をすることもできます。

また、弁護士が遺言執行者に就任することで、遺言書に納得がいかない相続人などが法的に根拠のない「言いがかり」をつけることの抑止力ともなるでしょう。

遺言書の作成はAuthense法律事務所へお任せください

遺言書を作成することには、将来の相続トラブル予防など多くのメリットが存在します。

次世代に問題を残さないためにも、早めの遺言書作成をおすすめします。

しかし、遺言書の作成には注意点が多く、問題のない遺言書を自分で作成することは容易ではありません。

そのため、遺言書を作成する際には、弁護士など専門家のサポートを受けることをおすすめします。

Authense法律事務所では、遺言書の作成サポートなどの生前対策や相続トラブルの解決に力を入れています。

遺言書の作成をご希望の際や相続に関してお困りのことがある場合には、Authense法律事務所までお気軽にご相談ください。

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力