母親が残したい遺言書の作成を弁護士がサポート

相談までの経緯・背景

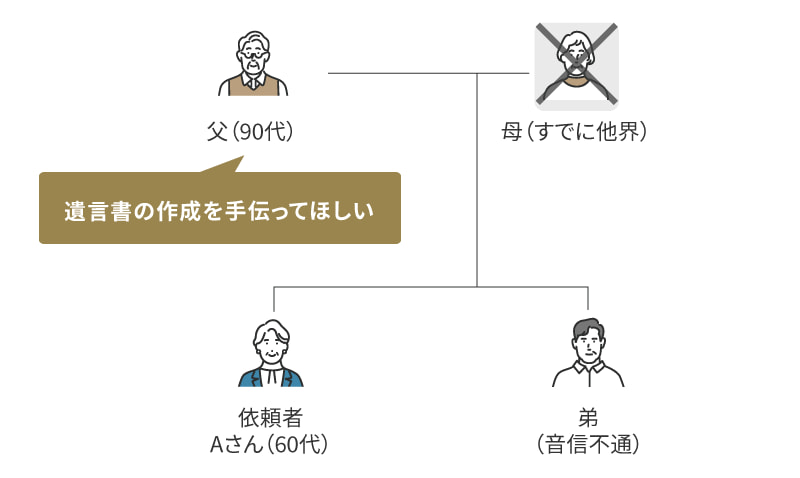

依頼者のAさん(90代・女性)は、自身の遺産相続を意識するようになり、当事務所にご相談にお見えになりました。

Aさんの希望として、面倒を見てくれている息子さん(長男)に遺産が確実に相続されるように、遺言書を作成したいと考えていました。

Aさんには、ご自身の身の回りの世話をしてくれている長男と、結婚して他県に暮らしている長女がいました。Aさんは長男に遺産が確実に相続されるように、遺言書を作成したいと考えていました。

遺言書を作成するにあたっては、Aさんご本人はご高齢で実務を進めるのは難しいと判断し、長男に窓口となっていただき進めることにしました。

解決までの流れ

まず、Aさんから遺言書として残したい内容をお伺いし、懸念点を整理しました。

Aさんのご希望は、長男に主な財産を遺したいというものでした。

しかし、長女にも一定の財産を割り振りたいという趣旨で、不動産の共有持分を長女にも相続させるという内容になっていました。

そのような措置を講じた場合、不動産の管理や処分などを長男と長女が共同で行わなければならない懸念があったため、Aさんにその旨を確認して進めました。またAさんからは遺言書に付言事項も追加したいとご依頼がありました。

遺言書を作成すると必ずしも長男と長女とで平等な分配にはならず、長女が不満を持つ可能性があります。

Aさんが今回なぜこのような判断をして遺言書として残したか、長女に理解してもらえるように付言事項を入れました。もう一点、遺産相続の対象者が先に亡くなってしまった場合、誰に財産を引き継がせるかをあらかじめ書いておけば不測の事態に対応でき、確実性がさらに高まりますと提案しました。

これを予備的遺言と呼ぶのですが、予備的遺言の対象を誰にするか確認し、遺言書内に盛り込みました。その他、Aさんのご意向を確認して、遺言書の全体を整えて作成を完了しました。

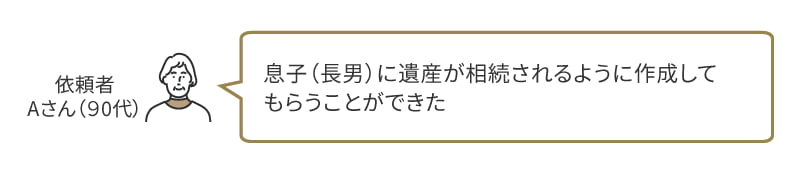

結果・解決ポイント

今回の遺言書作成にあたっては、長男に財産を継がせたいという意向を最優先にし、その上で遺留分の紛争が起こらないよう作成しました。

作成にあたっては、Aさんがご高齢であったこともあり、ご本人の健康状態によって遺言書を作成できなくなる可能性があったため、スピードを意識しました。

遺言作成はデリケートな側面があります。

その上で、本人に遺言を作ろうという考えがあるのであれば、どんな不測の事態があるか分からないので早めの対応をおすすめします。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問合せはこちら