相続が発生したら、相続分の計算はどのように行えばよいのでしょうか?

万が一、自分や親に何かあった場合の相続人や相続分は、どうやって決まることになるのでしょう。

相続に詳しい弁護士が、相続分の計算方法について、分かり易く解説いたします。

目次

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

法定相続人と法定相続分とは

民法では、有効な遺言がない場合に、①相続人となる人と、②相続人となる人の割合を定めています。

①を「法定相続人」、②を「法定相続分」といいます。

「法定相続人」や「法定相続分」については、遺産分割協議の際に目安になります。

もっとも、必ずしもそのとおりに分けなければならないというものではありません。

相続人の話合いでは解決ができず、遺産分割審判(※)に移行した場合には、「法定相続人」に「法定相続分」どおりに分割する内容の審判が出ることが多いです。

また、遺産分割協議や遺産分割調停においても、相続人どうしで法定相続分を目安に分割することが多いです。

※遺産分割審判:家庭裁判所が遺産分割の方法を決定する手続き。遺産分割調停で遺産の分け方が決定しない場合に遺産分割審判に移行します。

ここでは、各法定相続人の法定相続分について、詳しく解説いたします。

弁護士に相談したほうがいいの?

複雑でややこしい相続問題だからこそ、

弁護士に任せたほうが

円満に進むケースも多いです。

法定相続人について

まず、法定相続人について解説します。

法定相続人について、配偶者は常に相続人となります。

また、配偶者以外は、①子ども→②直系尊属(父母、父母が両方とも亡くなっている場合は祖父母)→③兄弟姉妹となります。

配偶者について、被相続人と法律的な婚姻関係にない、内縁の配偶者は含まれませんので、ご注意ください。

また、①子どもについては、養子も含まれ、養子と実子(血縁上の本当の子)の法定相続分は同じとなります。

①と③については、被相続人より先に相続人が亡くなっている場合、先に亡くなっている相続人の直系卑属(子ども、子どもが先に亡くなっている場合は孫)が、先に亡くなっている相続人の代わりに相続人の地位を承継します。

これを「代襲相続」といいます。

子どもが法定相続人となる場合の法定相続分

ここでは、子どもが法定相続人となる場合の法定相続分を解説いたします。

子どもが法定相続人となる場合は、2パターンあります。

- ⅰ:配偶者と子供が法定相続人となるケース

- ⅱ:(配偶者が先に亡くなっており)子どものみが法定相続人となるケース

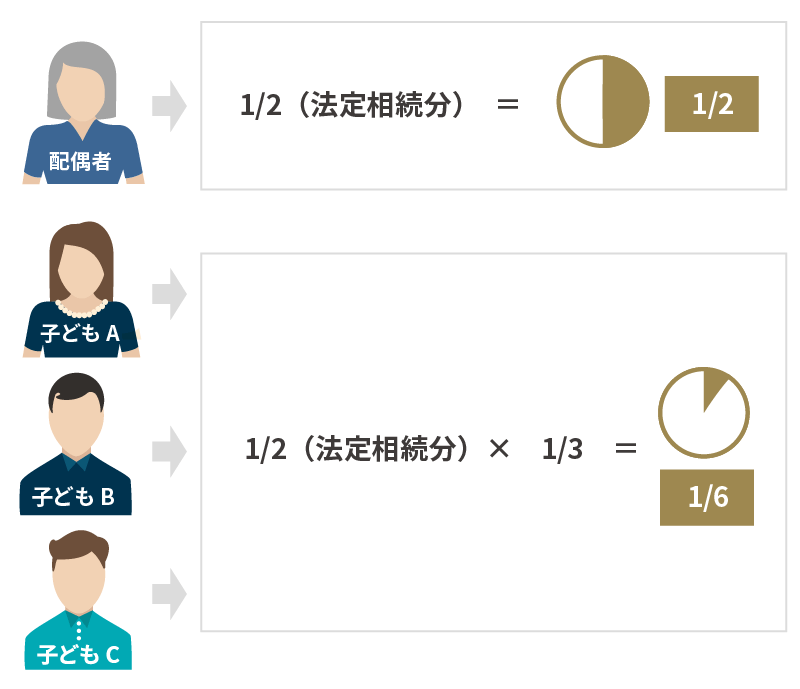

ⅰ:配偶者と子供が法定相続人となるケースの法定相続分

| 配偶者 | 子ども | |

|---|---|---|

| 割合 | 1/2 | 1/2 ※子どもが複数いる場合は、1/2を子どもの人数で分割 |

(例:法定相続人が配偶者・子ども3名のケース)

- 配偶者の法定相続分:1/2

- 子どもそれぞれの法定相続分:1/2×1/3=1/6

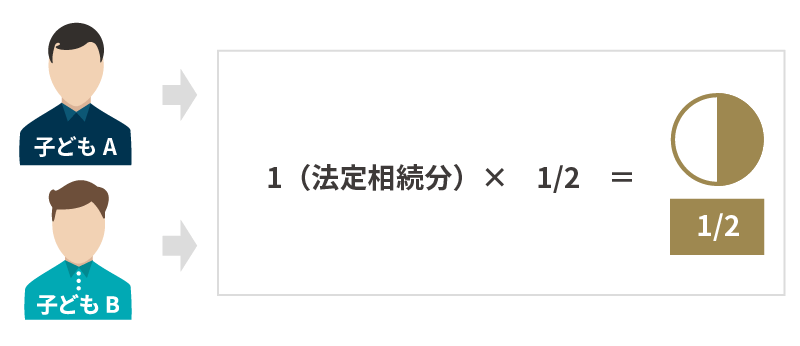

ⅱ:(配偶者が先に亡くなっており)子どものみが法定相続人となるケースの法定相続分

| 子ども | |

|---|---|

| 割合 | 1 ※人数で分割 |

(例:法定相続人が子ども2名のケース)

- 各子どもの法定相続分:1×1/2=1/2

子どもが法定相続人となるケースでは、前妻との間の子どもと、後妻との間の子どもが同じ法定相続分となりますので、生前に遺言を作成しておくなどの対策をとっていないと揉める場合もあります。

万が一、自分や親になにかあったら、誰が相続人となって、法定相続分はいくらなのかを事前に確認しておくとよいでしょう。

直系尊属が相続人となる場合の法定相続分

被相続人に子どもがいない/子ども全員が相続放棄した場合、次順位の直系尊属が法定相続人となります。

ここでは、直系尊属が法定相続人となる場合の法定相続分を解説いたします。

直系尊属が法定相続人となる場合は、2パターンあります。

- ⅰ:配偶者はいるが子どもがいない(もしくは子どもが全員相続放棄している)ケース

- ⅱ:配偶者も子どももいない(もしくは配偶者、子ども全員が相続放棄している)ケース

ⅰ:配偶者はいるが子どもがいない(もしくは子どもが全員相続放棄している)ケースの法定相続分

| 配偶者 | 直系尊属 | |

|---|---|---|

| 割合 | 2/3 | 1/3 |

ⅱ:配偶者も子どももいない(もしくは配偶者、子ども全員が相続放棄している)ケースの法定相続分

| 直系尊属 | |

|---|---|

| 割合 | 1 ※人数で分割 |

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力

兄弟姉妹が法定相続人となる場合の法定相続分

下記の場合には、第3順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。

- 被相続人に子どもがいない

- 子ども全員が相続放棄した+直系尊属がいない

- 直系尊属全員が相続放棄した

兄弟姉妹が法定相続人となる場合は、2パターンあります。

- ⅰ:配偶者はいるが子ども、直系尊属がいない(もしくは子ども直系尊属が全員相続放棄している)ケース

- ⅱ:配偶者も子どももいない(もしくは配偶者、子ども、直系尊属全員が相続放棄している)ケース

ⅰ:配偶者はいるが子ども、直系尊属がいない(もしくは子ども直系尊属が全員相続放棄している)ケースの法定相続分

| 配偶者 | 兄弟姉妹 | |

|---|---|---|

| 割合 | 3/4 | 1/4 |

ⅱ:配偶者も子どももいない(もしくは配偶者、子ども、直系尊属全員が相続放棄している)ケースの法定相続分

| 兄弟姉妹 | |

|---|---|

| 割合 | 1 ※人数で分割 |

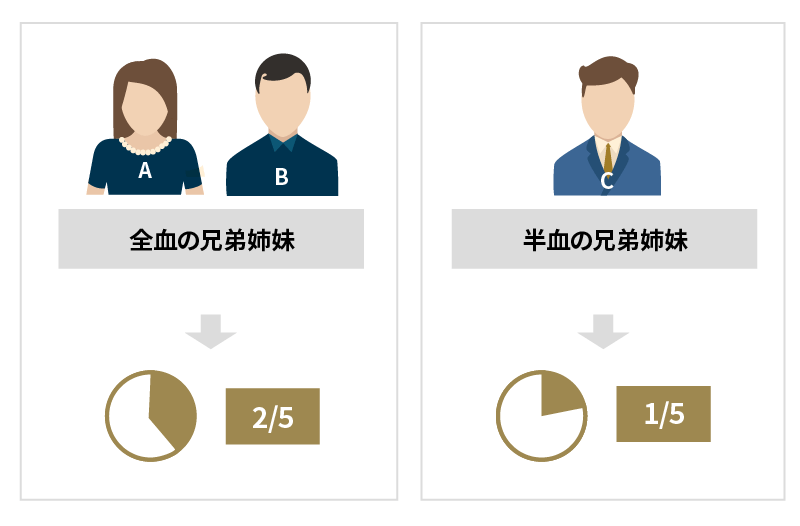

なお、兄弟姉妹が法定相続人となる場合、全血の兄弟姉妹(被相続人とその父母を同じくする兄弟姉妹)と半血(被相続人と父または母の一方を同じくする兄弟姉妹)とで、法定相続分が異なりますので、注意が必要です。

半血の兄弟姉妹の法定相続分は、全血の兄弟姉妹の法定相続分の1/2となります。

うっかり同じ法定相続分と計算してしまうことが多いので、兄弟姉妹の場合は、父母が同じか否かを確認するようにしましょう。

(例:全血の兄弟姉妹A、Bと半血の兄弟姉妹Cが法定相続分のケース)

- A・Bそれぞれの法定相続分:2/5

- Cの法定相続分:1/5

法定相続分どおりにうまく分割ができればよいですが、被相続人の財産の比重が不動産に偏っている場合など、遺産の分け方を決めることが難しいと予想される場合は、生前に遺言を作っておくなどの対策をとることも検討していただくとよいでしょう。

また、兄弟姉妹が相続人となる場合、相続人となる方が先に亡くなっていて代襲相続となっていることも多いです。

代襲相続となりますと、相続人の数も増え、話合いで遺産分割を進めることが困難となることもありますので、生前に相続人や相続分を確認して対策をとっておくことも有用です。

弁護士に相談したほうがいいの?

複雑でややこしい相続問題だからこそ、

弁護士に任せたほうが

円満に進むケースも多いです。

まとめ

相続人が多数に及ぶ遺産分割においては、法定相続人や法定相続分の正確な把握に加えて、それを前提に、可能な限り早期に遺産分割を成立させるための方針を立てることが必要です。

Authense法律事務所では、相続人が多数に及ぶ遺産分割の豊富な解決実績がありますので、ぜひお気軽にご相談ください。

Authense法律事務所が選ばれる理由

Authense法律事務所には、遺産相続について豊富な経験と実績を有する弁護士が数多く在籍しております。

これまでに蓄積した専門的知見を活用しながら、交渉のプロである弁護士が、ご相談者様の代理人として相手との交渉を進めます。

また、遺言書作成をはじめとする生前対策についても、ご自身の財産を遺すうえでどのような点に注意すればよいのか、様々な視点から検討したうえでアドバイスさせていただきます。

遺産に関する問題を弁護士にご依頼いただくことには、さまざまなメリットがあります。

相続に関する知識がないまま遺産分割の話し合いに臨むと、納得のできない結果を招いてしまう可能性がありますが、弁護士に依頼することで自身の権利を正当に主張できれば、公平な遺産分割に繋がります。

亡くなった被相続人の財産を調査したり、戸籍をたどって全ての相続人を調査するには大変な手間がかかりますが、煩雑な手続きを弁護士に任せることで、負担を大きく軽減できます。

また、自身の財産を誰にどのように遺したいかが決まっているのであれば、適切な内容の遺言書を作成しておくなどにより、将来の相続トラブルを予防できる可能性が高まります。

私たちは、複雑な遺産相続の問題をご相談者様にわかりやすくご説明し、ベストな解決を目指すパートナーとして供に歩んでまいります。

どうぞお気軽にご相談ください。

<メディア関係者の方>取材等に関するお問合せはこちら

ささいなお悩みもお気軽に

お問合せください初回相談60分無料※一部例外がございます。 詳しくはこちら

オペレーターが弁護士との

ご相談日程を調整いたします。

- 24時間受付、通話無料

- 24時間受付、簡単入力